Abfüllung & Produktion

Qualitätssicherung bei Gerolsteiner

© Gerolsteiner Brunnen

© Gerolsteiner BrunnenDie wertvollen Mineralstoffe, der erfrischende Geschmack, die Reinheit: Was in der Erde sorgfältig bewahrt wird, darf weder bei der Abfüllung, noch in der Flasche verloren gehen. Denn so frisch und klar, wie sich Gerolsteiner in den Tiefen der Vulkaneifel sammelt, soll es auch beim Kunden ankommen. Um das garantieren zu können, wird jeder einzelne Produktionsschritt – von der Quelle bis zur Befüllung der Flaschen – von qualifizierten Mitarbeitern und mit Hilfe modernster Technologie überwacht. Bei der Produkt-Endkontrolle folgen chemisch-analytische und mikrobiologische Untersuchungen. Als natürliches Mineralwasser gehört Gerolsteiner entsprechend der Mineral- und Tafelwasser-Verordnung (MTVO) zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln.

Produktions-Prozess des Gerolsteiner Mineralwassers (bei Mehrweg-Verpackungen)

Mitten aus der Vulkaneifel kommt Deutschlands beliebtestes Wasser: natürliches Mineralwasser von Gerolsteiner. Mineralwasser ist ein reines Naturprodukt. Es bildet sich über die Dauer von Jahrzehnten aus Niederschlagswasser, das beim langsamen Versickern durch Erd- und Gesteinsschichten gereinigt und gefiltert wird und zugleich wertvolle Mineralstoffe aufnimmt.

Vorbereitung des Leerguts: Die Produktionsschritte

1.Leergutannahme

Gabelstapler entladen die Leergutpaletten vom LKW und stellen sie auf eine Transportbahn

2.Palettenprüfstation

Paletten und Kisten werden getrennt. Die Palette wird gesäubert und pneumatisch auf Stabilität geprüft. Defekte Paletten werden automatisch zur Reparatur ausgeschleust. Die Leergutkisten laufen auf dem Band Richtung Auspacker.

3.Kastenkontrolle

Das Leergut wird mit Hilfe von Lichtschranken bzw. durch eine Kamera auf Fremdflaschen kontrolliert. Fremdflaschen und nicht auspackbare Kisten werden ausgeschleust und anschließend manuell sortiert.

4.Auspacker

Die Flaschen werden durch die Maschine aus der Kiste gehoben und auf ein Flaschenband gestellt. Die leeren Kisten durchlaufen eine Reinigung.

5.Abschrauber

Abschraubköpfe drehen die Verschlüsse von der Flasche ab. Bei PET-Flaschen werden die Etiketten aufgeschnitten und durch Bürsten abgelöst. Verschlüsse und Etiketten werden der wertstofflichen Verwertung zugeführt.

6.Sniffer/Fremdstofferkennung

Jede einzelne Flasche wird mit einer "elektronischen Nase" auf Fremdstoffe überprüft. Als fehlerhaft erkannte Flaschen werden ausgeleitet und der wertstofflichen Verwertung zugeführt. Dieser Prozessschritt wird ausschließlich bei PET-Mehrweg vorgenommen.

Reinigung der Flaschen für die Mineralwasser-Abfüllung

© Gerolsteiner

© GerolsteinerFlaschen-Reinigungsmaschine

In der Reinigungsmaschine für Glasflaschen werden pro Stunde bis zu 50.000 Flaschen gereinigt und desinfiziert, in der PET-Flaschen-Reinigungsmaschine sind es pro Stunde bis zu 42.000. Nach dem Entleeren von Resten werden die Flaschen in Tauchbädern und mehreren Spritzzonen gereinigt. Bevor die Flaschen die Reinigungsmaschine verlassen, werden sie mit Frischwasser ausgespült. Die Durchlaufzeit beträgt 15 bis 20 Minuten bei einer Laugentemperatur von ca. 80 °C für Glasflaschen und ca. 54 °C bei PET-Flaschen.

© Gerolsteiner

© GerolsteinerLeerflaschen-Inspektor

Mehrere Kameras kontrollieren die gereinigten Flaschen auf optische Verunreinigungen und Schäden (u. a. an Boden, Wand, Mündung) sowie auf Restflüssigkeit. Verunreinigte Flaschen werden wieder der Flaschenreinigungsmaschine zugeleitet, schadhafte Flaschen werden aussortiert und der wertstofflichen Wiederverwertung zugeführt.

Abfüllung bei Gerolsteiner: Die Produktionsschritte

Füller/Verschließer

© Gerolsteiner

© GerolsteinerVor der Befüllung werden die Flaschen zuerst mit CO2 vorgespannt, um einen Druckausgleich zu erreichen. Danach wird die Flasche befüllt, bis die Sollmenge erreicht ist. Die befüllte Flasche wird dann vom Verschließer übernommen und verschlossen. Danach wird die Füllhöhe kontrolliert, unterfüllte und nicht ordnungsgemäß verschlossene Flaschen werden ausgeschleust.

Etikettiermaschine

© Gerolsteiner

© GerolsteinerDie Papier-Etiketten für die Glasflaschen werden mit Leim versehen und durch Greifer auf die Flaschen aufgebracht. Der Verschluss erhält ein Frischesiegel aus Papier, das erst vom Verbraucher geöffnet wird. Bei PET-Flaschen sind die Etiketten schlauchförmig. Sie werden auf zwei Stationen abgewickelt, von Lasern mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) versehen und anschließend geschnitten. Die Etikettiermaschine spreizt die Etiketten auseinander und zieht sie über die Flaschen. Am Auslauf der Maschine wird überprüft, ob das Mindesthaltbarkeitsdatum und die Angaben zur Abfüllanlage und Abfüllzeit stimmen und ob das Etikett einwandfrei sitzt.

Einpacker

© Gerolsteiner Brunnen

© Gerolsteiner BrunnenDie Flaschen werden in Gassen verteilt und von Greifern in die Kisten abgesetzt. Die befüllten Kisten durchlaufen anschließend eine Vollkastenkontrolle.

Verladung der abgefüllten Produkte

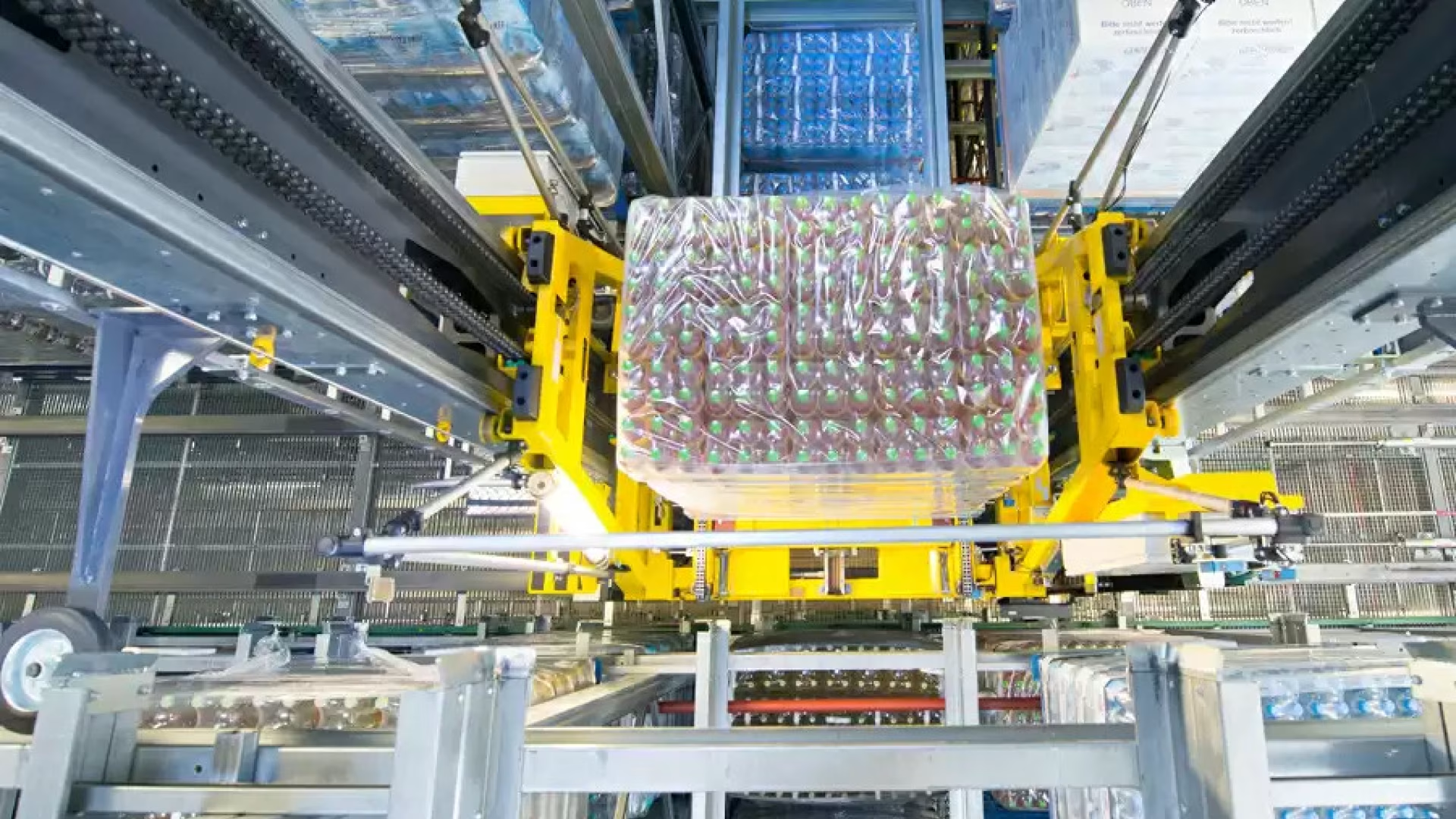

Der Bepalettierer greift die mit Flaschen bestückten Kisten vom Band und packt sie lagenweise auf Paletten.

Die bepackten Paletten werden mit einem Umreifungsband versehen und so für den Transport zum Handel vorbereitet.

Der Paletten-Etikettierer versieht die Paletten mit einem Stecketikett. Auf dem Etikett sind die Produktdaten zur Erfassung des Warenflusses zwischen Hersteller und Handel in einem Strichcode verschlüsselt.

Gabelstapler verladen die Paletten auf Lkw oder transportieren sie zur Zwischenlagerung in Lagerhallen.

Der Abfüllprozess bei PET-Einwegflaschen

Zunächst werden die Preforms, das sind Rohlinge für PET-Einwegflaschen, in einer Maschine zur Flaschenform aufgeblasen. Unmittelbar vor, sowie nach dem Blasprozess werden Preform und Flasche über Kamerasysteme inspiziert um beispielsweise Mündungsbeschädigungen auszuschließen.

Die Schritte Befüllen, Verschließen und Etikettieren der Flaschen funktionieren vergleichbar den Mehrwegprozessen. Die Verpackung erfolgt in den unterschiedlichsten Varianten z.B. im Sixpack, Tray, Vollkarton oder Verkaufs-Displays.

HACCP-Analyse

Der gesamte Produktionsprozess von der Quelle bis zur fertigen Getränkeflasche wurde auf mögliche Risikofaktoren überprüft. Ziel einer solchen HACCP-Analyse (HACCP ist die Abkürzung für „Hazard Analysis Critical Control Points“) ist es, auf allen Stufen der Herstellung, Verpackung und des Verkaufs von Lebensmitteln mögliche Gefahrenpunkte zu identifizieren und sie zu kontrollieren. Die durch die Analyse identifizierten kritischen Kontrollpunkte (CCPs) werden ständig überwacht und die Prüfungen werden dokumentiert.

Technologie und Innovationen in der Produktion unserer Produkte

Von jeher verfolgt Gerolsteiner folgenden Anspruch: Das beste Produkt verdient auch die besten Technologien. Ob bei der Entwicklung innovativer Verpackungsvarianten, der Auswahl des Materials, der Perfektionierung der Produktsicherheit oder der Abfülltechnologie – Gerolsteiner strebt stets die beste Lösung an.

Im Folgenden sind einige Beispiele für Innovationen aus den letzten Jahren aufgeführt:

Gerolsteiner Produkte in neuen Flaschengrößen und –formen

Glas-Individual-Gebinde: 2019 hat Gerolsteiner einen Wechsel von der Standard-Brunnenflasche hinzu einer individuellen Glasflasche vollzogen. Die Flaschen weisen das Gerolsteiner-Logo am Flaschenhals auf und sind somit repräsentativ für die Marke.

0,33-Liter-Longneck-Flasche: 2022 wurden Gerolsteiner Getränke in der beliebten 0,33-Liter-Glasflasche eingeführt. Verschiedene Limonaden und seit 2024 auch die Gerolsteiner Cola werden darin angeboten.

Ein Wechsel der Flaschengröße und –formen ist immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, da die vielen verschiedenen Maschinen darauf eingestellt und deren Zusammenspiel ausgelotet werden muss. Pascal Fuhr erklärt:

„Die technische Umsetzung der Gebinde-Vielfalt gehört zu unserem Tagesgeschäft. Dies gelingt mit hervorragenden Mitarbeitern – Tag für Tag.“

Pascal Fuhr

Betriebsleiter Fertigung

Tethered Caps mit gleichzeitiger Material-Reduktion

Vor dem Hintergrund einer EU-Richtlinie, die ab Juli 2024 in Kraft tritt, müssen Deckel von Einweg-Flaschen fest mit der Flasche verbunden sein. Bei der Konzeption der neuen Flaschen ist es unseren Experten dabei sogar gelungen, zusätzlich PET-Material einzusparen.

Für die Produktionsabläufe ist diese Umstellung auf den Bleibt-Dran-Deckel jedoch alles andere als unerheblich, weshalb die Umstellung zunächst an einzelnen Anlagen und erst später im kompletten Einweg-Sortiment umgesetzt wurde.

Gerolsteiner Mineralwasser in Zahlen

125,6l

beträgt der Pro-Kopf-Verbrauch von Mineral- und Heilwasser in Deutschland (Stand: 2024).

2.500mg

Mineralstoffe pro Liter enthalten Gerolsteiner Sprudel, Medium und Feinperlig, das entspricht 1/3 des Tagesbedarfs an Calcium und 1/4 des Tagesbedarfs an Magnesium.

15

Bis zu 15 Mal kann eine PET-Mehrweg Flasche befüllt werden bevor sie als begehrter Wertstoff wieder im Kreislauf landet.

Das könnte dich auch interessieren

Wasserwissen

Mineralwasser: Quellen und Entstehung

Über 50 Jahre dauert es bis aus Regen Mineralwasser wird – eine Reise, auf der das Wasser gefiltert wird und sich auf natürliche Weise anreichert. Wir nehmen dich mit auf diese Reise!

Zur Entstehung

Wasserwissen

Qualität mit Stern: Mineralwasser im Test

Neben den kontinuierlichen eigenen Qualitätskontrollen werden die Gerolsteiner Produkte auch bei externen Tests bewertet. Erfahre, wie Gerolsteiner dort abschneidet.

Zum Qualitätscheck